5月

31

2022

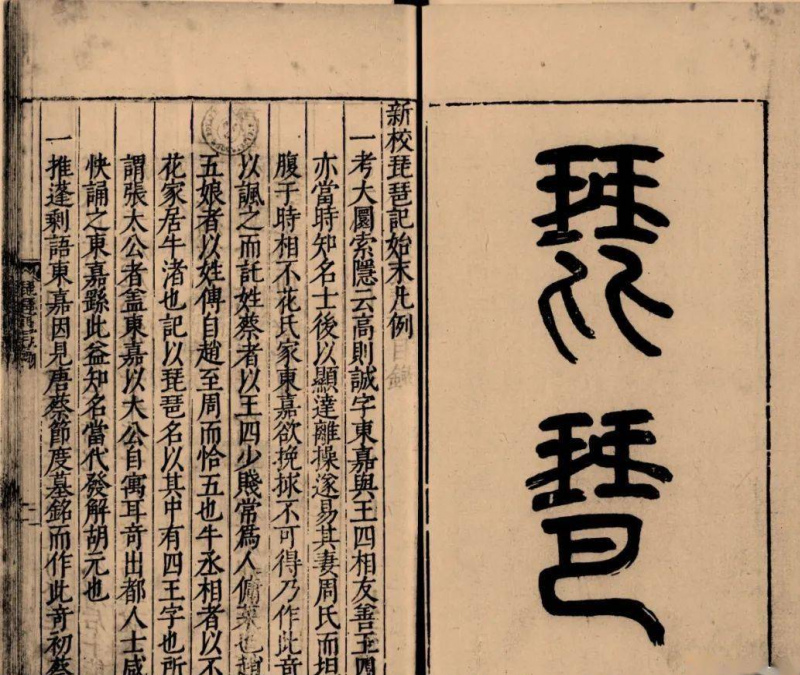

高則誠《琵琶記》一問世即獲好評,被譽為“詞曲之祖”。徐渭《南詞敘錄》稱其“用清麗之詞,一洗作者之陋,於是村坊小伎,進與古法部相參,卓乎不可及已”;呂天成《曲品》稱其“功同倉頡之造字”,“可師,不法,而不可及”。明太祖朱元璋還贊其為“如山珍海錯,富貴家不可無”。但同時又是一部充滿“詭異”的奇書,正如鄭振鐸在《插圖本中國文學史》“戲文的進展”章所說:“為了《琵琶記》已成了一部偉大的古典劇,故詭異的傳說便紛紛而出。” 包括作者、時代、版本、祖本與創新等,均有過種種猜疑。為此,鄭振鐸作了如下一一解答。

一、作者之謎

關於《琵琶記》的作者,自明常州蔣仲舒《堯山堂外紀》稱“高拭,字則成,作《琵琶記》者”雲雲之後,便有人懷疑《琵琶記》的作者非高明,而是高拭。如朱彝尊《靜志居詩話》即引蔣氏《外紀》之說,並雲:“涵虛子曲譜,有高拭而無高明,蔣氏或有所據,俟再考。”王元美《藝苑卮言》(見焦循《劇說》)也說:“南曲高拭則誠遂掩前後”。鄭振鐸的《插圖本中國文學史》則在王國維《曲錄》基礎上,作進一步辯正說:

或以為《琵琶記》系高拭作,非高明;拭亦字則誠。然拭雖自有其人,亦作曲(見《太和正音譜》),卻並非作《琵琶記》者。明姚福《青溪暇筆》:“元末,永嘉高明避世鄞之櫟社,以詞曲自娛。見劉後村有‘死後是非誰管得,滿材聽唱蔡中郎’之句,因編《琵琶記》,用雪伯喈之恥。”姚說頗是。則誠的《琵琶記》,蓋以糾正民間盛行的宣揚不忠不孝蔡伯喈的《趙貞女蔡二郎》之誣的。

可見,“高拭”有兩人,且都是曲家,其中作《琵琶記》的高拭,即高明,字則誠,瑞安人。另一位曲家高拭,不知其字,僅見明朱權《太和正音譜》卷上。經鄭先生這一考證,高拭、高明之爭終於告結。

二、時代之謎

關於《琵琶記》寫作時代,向有“元末”與“明初”兩說,曾爭論不休。“元末”亦有兩說,或認為作於高則誠寓居櫟社之後,或以為是明太祖召高則誠之前,王國維《宋元戲曲考》取前說,鄭振鐸《插圖本中國文學史》則持後說。他說:

則誠著《琵琶記》的時代,當在元末,不在明初。據姚福《青溪暇筆》所載,則則誠之作《琵琶記》,在避地於鄞之櫟社以後,當是至正十年公元一三五○年以後的事。但姚說或未可信。朱元璋召則誠時,他辭以老邁,則《琵琶》之作或當在至正初元以前。

關於“朱元璋召則誠”,見《留青日劄》:“高皇帝微時,嘗奇此戲,及登極,召則誠,以疾辭。”既然朱元璋微時已看過《琵琶記》,鄭先生稱此記作於“至正初元以前”當是有可能的。

三、版本之謎

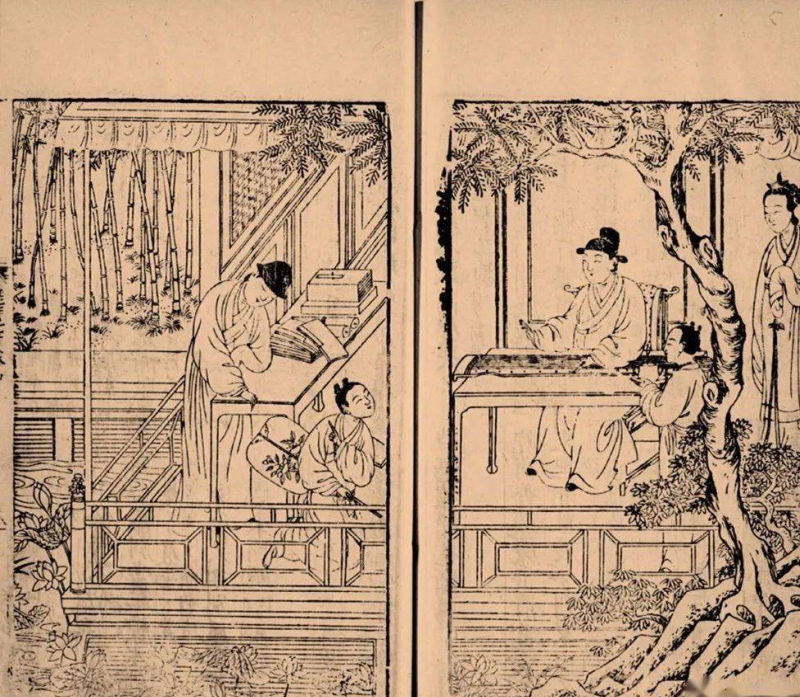

關於《琵琶記》版本,向有元本、明本之爭。常見自號“元本”的有《新刊元本蔡伯喈琵琶記》《重訂元本評林點板琵琶記》《元本南琵琶記》《元本大板釋義全像音釋琵琶記》《三先生合評元本琵琶記》五種。此外,玩虎軒刊本,亦稱“元本琵琶記”;淩濛初朱墨本亦自雲“元本”。經近年學界考證,其中沒有一本是元刊本,均系出版商為招攬生意而“作偽”的本子。正如孫崇濤先生在《古本琵琶記匯編》前言所說:“‘元’通‘原’,所謂‘元(原)本’,實非《琵琶記》‘原刊本’,更非‘元代刊本’。這一點常被前人誤解涵義廣泛使用,必須予以澄清。”然而,最早辯正其真偽的又不得不推鄭振鐸。他早年所寫《元刊本琵琶記》一文,即對武進董氏珂羅刊本《琵琶記》的“作偽”作了徹底的披露:其時,自稱“元刊”《琵琶記》已由武進董氏用珂羅版印行,全書二冊,大類元刊的本相,卷首附有插圖十幅,筆致瀟灑,鏤刻精工,甚似明代萬歷以後的作品,鄭先生一看便懷疑,只是不知這些圖是否即為原刊本所有。他的一位友人卻斷定為元物,說明代的傳奇插圖,如所稱為陳眉公、李卓吾批評的幾種,都沒有那麼生動可愛,像這一類的插圖,當然不是明代所會有的,於是一口咬定這些插圖絕非明物。後來,鄭先生見到了明末淩濛初氏所刊《幽閨記》,其插圖的調子與董印的《琵琶記》插圖十分相同,即圖幅邊上的引本文句子的題詞,其筆法也是相類的,便猛省道:“也許元刊《琵琶記》的插圖也是淩氏的《琵琶記》上的吧?”過了一年他見到了一部淩氏刻本的《琵琶記》,其所附的插圖,果然便是董氏影印本所有的。他將這圖示給他的那位朋友,終於令其啞然無言。鄭先生感慨道:

這樣的印書,似不大誠實,且實在足以誤人。見聞不廣的人,往往會將二代的刊物合而為一。……我很希望現在刻印古書的人,要以誠實為第一個前提。即拿《琵琶記》來說吧,最好是照原本樣子,不插圖。如必須插圖,也要慎重的聲明,這些圖非原本所有,而系借自某種刊本的。不然,欺人誤己,絕非刻印古書的道德上所允許的。

鄭先生後來又在《重刊河間長君校本琵琶記》一文中重申:“武進某氏影印之琵琶記,號為元刊本,與《荊釵》為雙璧,均傳奇最古刊本。原本曾藏士禮居,後歸暖紅室。今則在適園。然實亦嘉靖間刊本,非元本也。”

四、祖本之謎

關於祖本與創新,鄭先生的論述是最精彩不過的。他認為《琵琶記》的祖本雖然是早期南戲《趙貞女蔡二郎》,卻並沒有完全照原本路子寫,而是一方面“並不曾棄卻民間的渾樸質實”,而另一面“並具有詩人們本身所特長的鑄辭造語的雋美”。他在《插圖本中國文學史》“戲文的進展”章說:

自則誠著的“蔡伯喈”出,而古本遂隱沒不傳。為什麼這樣的一個登第別娶的傳說,會附會於漢末蔡邕的身上去,這是一個不可解的謎。民間的英雄與傳說中的人物往往都是支離、荒誕不經的。伯喈的傳說,可以說是其最無因、最不經的。則誠雖將伯喈超脫了雷劫,洗刷了不忠不孝之名,然對於這個傳說的全部仍然不能抹煞。《琵琶記》的情節,似乎仍有一大部分是舊有的,特別是描寫趙五娘辛苦持家,賣發造墓,背琵琶上京哀求夫的許多情節,因為這是不必要改作的。所以我們在《琵琶記》中,至少還可以看見《趙貞女蔡二郎》的一部分的影子。而則誠的此記,便是經像則誠那樣的文人學士或詩人修正過了的“伯喈戲文”,正是戲文中的黃金時代的作品的好例,一面並不曾棄卻民間的渾樸質實的風格,一面並具有詩人們本身所特長的鑄辭造語的雋美,與乎想象、描寫的深入與真切。因此,《琵琶記》便成了戲文中第一部偉大不朽的著作。

這是以哲學家的敏感、散文家的筆觸,揭開了六百年前高則誠隱藏在他的千古不朽之作《琵琶記》中的前人未解之謎,至今讀之,依然令人茅塞頓開,耳目一新!(徐宏圖)

如需參與古籍相關交流,請回複善本古籍公眾號消息: 群聊

歡迎加入善本古籍學習交流圈