5月

20

2022

小引

我一直對中國現代作家與西洋古典音樂的關系頗感興趣,以前陸續寫過一些長長短短的考證。近來又有些新的收獲,於是再形諸文字,與現代文學和古典音樂愛好者分享。

李金發與《唐豪瑟》

《微雨》,1925年11月北京北新書局初版

李金發(1900-1976)是中國現代象征派詩歌的開創者,以《微雨》《為幸福而歌》《食客與凶年》三本新詩集崛起於新詩壇,並收獲了“詩怪”的稱號。《唐豪瑟》(又譯作《湯豪舍》)則是德國大音樂家瓦格納(Richard Wagner,1813-1883)的一部歌劇。兩者似風馬牛不相及,何以能夠聯系在一起呢?

原來李金發寫過一首詩詠《唐豪瑟》。這首詩收在他的第一本詩集《微雨》 (1925年11月北京北新書局初版,列為周作人主編的“新潮社文藝叢書”第八種)裏,題為《Tanhäuser(Wagner之悲劇)》(《微雨》初版本中Wagner誤印作woguer,以下簡稱《唐豪瑟》詩)。《微雨》裏的詩,除了少數三四首先行刊於《語絲》《時事新報·學燈》外,大都是首次發表,這首《唐豪瑟》詩也不例外。詩不長,照錄如下:

若乾年前詩人想殺上帝,

若乾年後上帝殺了詩人。

他奏樂在宴會裏,

幾被劍兒刺死了。

淡月朦朧地,

黑夜潛步來了:

赤腳牧人的笛兒,

與歌童出入在黃葉裏。

詩人想:該報誰的恩惠,

但harpe既破碎,奈何!

就這麼一首短詩,才五節,每節只有兩句,總共不過八十來字,卻用獨特的詩的語言寫出了作者對歌劇《唐豪瑟》的觀感。瓦格納這部作品作於他三十二歲時,是他繼《黎恩濟》和《漂泊的荷蘭人》之後第三部較為成熟的歌劇,寫宮廷詩人唐豪瑟以一個普通平民的身份,破壞社會習俗,愛上伯爵侄女的故事。歌劇試圖揭示“人的心靈”是“肉與靈、地獄與天堂、撒旦與上帝的主戰場” (波德萊爾語),其音樂“堪稱這個時代最美、最好的旋律”,對感官和宗教對立的呈現“簡潔而又詳盡” (U.德呂納:《瓦格納傳》,譯林出版社2021年8月版),甚至還有研究者認為“《唐豪瑟》其實更像在講述瓦格納自己的神秘故事” (C.蒂勒曼:《我的瓦格納人生》,廣西師範大學出版社2019年1月版)。

稍加比對,就可發現,此詩中“他奏樂在宴會裏,/幾被劍兒刺死了”的詩句,正是歌劇第二幕中的情景,可見李金發確實觀賞過這部歌劇。不過,李金發在何時何地觀賞歌劇《唐豪瑟》,已難以查考。李金發1919年冬赴法留學,1920年秋開始寫新詩,1921年秋入巴黎國立美術學院深造,1922年冬又赴德國柏林遊學。這段時間裏,他到底在巴黎還是在柏林看的《唐豪瑟》,無法確認。《微雨》中有些詩末尾注明寫作年份,《唐豪瑟》詩卻沒有,以至此詩作於何時,也已無法確認。但從詩題和詩句,李金發這首詩寫瓦格納的《唐豪瑟》是確定無誤的。

當然,《唐豪瑟》詩在《微雨》中並不起眼。三十五年前北大孫玉石先生編《象征派詩選》 (人民文學出版社1986年8月版),為“象征派”正名,李金發不但置於卷首,而且《微雨》中選入的詩多達二十四首,有名的《棄婦》《裏昂車中》《幻想》《有感》等都在其中,但《唐豪瑟》詩未入選,可見此詩不入孫先生法眼,後來的李金發研究者也大都忽略此詩。但對中國的瓦格納接受史而言,此詩並非可有可無。在郭沫若、鬱達夫、徐志摩、豐子愷等作家的詩文中寫到瓦格納之外,介紹瓦格納給國人的新文學作家又增添了一位李金發,這是令人欣喜的。有趣的是,李金發與鬱達夫不約而同,都寫了《唐豪瑟》,可謂無獨有偶,只是鬱達夫寫的是小說(《銀灰色的死》),而李金發寫的是詩。

青主詩贊古典音樂大師

《詩琴響了》,1931年5月商務印書館初版

青主,即黎青主(1893-1959)。人們知道這個名字,一般都是因為他是作曲家、音樂美學家和外國文學研究家,入選“二十世紀華人音樂經典”的著名藝術歌曲《大江東去》《我住長江頭》等就出自他的手筆。

但是,人們很少知道青主也是一位新詩人,出版過詩集《詩琴響了》。此書封面署名青主,扉頁署名黎青主,1931年5月商務印書館初版,列為“國立音樂專科學校叢書”第一種。其時青主正應老同學蕭友梅之邀,在蕭擔任校長的國立音樂專科學校主編音樂刊物。蕭友梅為此書寫了代序《國立音樂專科學校發刊詩歌旨趣》,指出:“我的朋友青主博士是一個會作曲的詩人,他的詩不論是屬於哥德,海涅這一派,抑或是最新的表現派,都是依照正當的朗誦方法作成的。”“《詩琴響了》裏面的詩是首首都可以拿來唱的。”這就揭示了青主這部唯一的新詩集的藝術特點。

不過,我更感興趣的是,《詩琴響了》中青主對莫紮特、貝多芬、瓦格納等古典音樂大師的詠頌。青主留學德國,德籍夫人華麗絲本來就是學音樂的,所以他迷戀古典音樂並不奇怪。只是他一而再再而三地寫新詩表示對貝多芬等的敬意,還是令我感到意外之喜。

書中詠頌貝多芬有一長一短兩首,詠頌莫紮特和瓦格納各一首。受到蕭友梅賞識的長的一首題目就是《Beethoven》,且錄如下:

你,宰制十九世紀的藝術大王,

你占盡了我的尊敬,我的幻想和希望。

你是我唯一最信仰的神明,

你的作品就是我的聖經。

你引著我向罪惡的世界作戰,

你勉勵我把罪惡的人類改善。

我從你的樂音聽見我的狂叫和歡呼,

我勇氣百倍,完全忘記了我的勞苦。

你指示我一個努力的方向:

把福樂的天堂移建在人世之上。

我心弦乍響,我心血如潮,

我心火爆發,我放聲大笑,

舉頭只看見一座最神聖的藝星,

為人世照出長在的光明。

短的一首《Sinfonia》簡練而別致,實是贊美貝多芬偉大的《第九交響樂》,青主應該是國人中較早聆賞整部《第九交響樂》之一人:

沸光的堂;

繁雜的A;

熱騰騰的國際語言。

忽一陣奪了聲息的沈寂——

眾天神漸來降,

我登了天堂。

Berlin

Philharmonic

神聖的9.Sinfonia.

對莫紮特,青主寫的是《Mozart的Quartet》。他對莫紮特的弦樂四重奏情有獨鐘,這首詩很長,共十節四十行。“四部琴弦的笑語/做弄出許多情景,/漸顫動了我的心弦,/奏出和諧的幽靜。”他以絢麗的詩的語言,生動描寫了聆賞迷人的莫紮特時的現場情景和遐思。

至於寫瓦格納的《Richard Wagner》就像瓦格納的音樂那樣華麗雄渾,頗有氣勢,也頗有見地,在當時可稱得上空穀足音,故全詩照錄:

Beethoven敲著上界的門:/“聽!人世即有音樂!”/眾天神剛有所聞,/下界的樂音既不複作。

O Wagner!自Beethoven以來,/誰比得上你的偉大?/你完成了Beethoven未竟的大業,/又開了一個新的藝術世界。

你提起粗蠻的拳頭,/把纖細的詩藝打成粉碎;/在你的心目中/亦何曾有樂藝存在?

你的藝術戲劇,/把詩藝和樂藝打成一片。/唯我獨尊的未來藝術/僅留得枝枝葉葉的發現。

O Wagner,你的音響,/這樣沉雄,這樣美滿,/一切的樂器,全隊的歌人/原來都是你的聲帶和氣管。

長在的你,仰天獨唱,/唱破了下界的寂寞。/目空一切的天神/才相信人世也有音樂。

汪銘竹的《給蕭邦》

《現代中國詩選》,重慶南方印書館1942年7月版

孫望、常任俠合編《現代中國詩選》 (重慶南方印書館1942年7月版)一書中,選入一首汪銘竹的《給蕭邦》,很值得一說。

汪銘竹(1907-1989)其人,了解中國新詩史的,應該不會感到陌生。他是1934年9月誕生於南京“現代派”新詩刊物《詩帆》的發行人和主要作者,他的詩交織著“新古典”的韻味和“新感覺”的情趣,有新詩集《自畫像》和《紀德與蝶》行世。汪銘竹後來去了台灣,台灣重印過他的代表作《紀德與蝶》。

《給蕭邦》最初發表於1941年6月貴陽《中國詩藝》複刊第2期,是一首十節,每節三行,總共三十行的長詩,寫得頗為精彩,照錄如下:

在華沙,整天是憂鬱的,重溫往古/波蘭之光榮,翻動一頁頁史跡,波蘭是有著/死一般倔強之靈魂的,怎地變成無聲的國度?

要喊,要寫,要昭告世代子孫,要叫世人看見:/不以筆,不以槍(雖然有過一次你願望/死在侵略者的長矛上),而以黑白音鍵。

一八三一年巴黎,幾百朵星座浮動著:/海溫握起浸在蜂蜜與膽汁中的彩筆,/穿著件朱紅背心,繆塞在唱靈秀的歌。

此外,還有拉馬丁,梅立美,波多萊爾,聖佩韋,維宜,/戈蒂葉,夏多勃裏安,雨果一大串響亮的名字。/你目眩於這眾多繁星前,驚惶於他們的輕佻之笑語。

以預備飛去的一口氣,寄下十八年奇奧歲月,/在這裏渡過。而那黑眼的女人——喬治桑/更裝璜了你底生命,給你添了一些,毀了一些。

市場的蒼蠅們,會訕笑你那雙無骨/的手:但那多美,是兩支柔萸。當其遊扶/三分之一鍵盤時,象蛇裂開嘴,吞下只狡兔。

是精琢的水晶球,落在火紅的絲絨上。象蜥蠍/多年善變,是你指間流出的強重音;/而輕柔的,即是切切叫人迷了魂的耳語。

我們宛如聽見露點滴答,風在簌簌,/有鬼燐似的呀,有飛騰火焰,有卷地而起的狂風,/有小小銀馬蹄,款款地打響了林蔭路……

鋼琴的女水神啊,我們迷惘/在你音階之霧中,我們更看見波蘭,/波蘭自泥淖中迸射出萬丈光芒。

然而今天,你死後才百多年,你底母親,卻叫/歐洲流氓縊死。波蘭呀,/你將永遠變成座古帝王陵寢,只供人憑吊嗎?

《給蕭邦》猶如鋼琴詩人蕭邦的詩的小傳。蕭邦1831年來到巴黎,在巴黎生活和創作,交遊和戀愛,十八年後逝於巴黎,這首詩裏都寫到了。蕭邦的鋼琴音樂,不知汪銘竹聆賞過多少,但他在詩中用生動的比喻,奇特的想象,對蕭邦的鋼琴創作和演奏極盡贊美。尤其難得的是,他謳歌蕭邦時,蕭邦的祖國波蘭已被德國侵略者占領,“卻叫歐洲流氓縊死”的詩句正是對發動二次世界大戰的法西斯的有力控訴,從而使此詩更具有悲壯的氣息。

就我所見,為蕭邦寫作詩文的中國現代作家其實並不很多,除了豐子愷在《世界大音樂家與名曲》 (上海亞東圖書館1931年5月版)中介紹過“哀愁音樂家”蕭邦,徐志摩在他的名文《我所知道的康橋》中也用“蕭班(Chopin)的《夜曲》”比喻劍橋康河兩岸建築“脫盡塵埃氣的一種清澈秀逸的意境”,劉榮恩當然也是一位,他寫過一首《Nocturne in E minor(Chopin,op.72)》。汪銘竹大概是第四位了,豈不難能可貴?

錢萬選的《冬之音樂》

《求是月刊》創刊號

1944年4月,綜合性文史刊物《求是月刊》在南京創刊,詞學大家龍沐勳(龍榆生)為社長,掌故名家紀果庵(果廠)任主編。創刊號上刊出知堂的《夢想之一》、鄭秉珊的《中國畫與西洋畫》等,均具可讀性。但引起我更大興趣的是署名錢萬選的《冬之音樂》。

此文開頭,作者就告訴讀者:“果廠先生指定題目,要我寫一篇《冬之音樂》。”原來此文是命題作文。為何主編要命作者寫此文,想必是認為作者懂音樂,善為文。果不其然,作者入題就旁征博引:

音樂是“時間的藝術”,演出的方式和欣賞的態度,也許會受季節的影響。陽歷的新年是在冬季,英國詩人湯姆孫的名著《四季歌》,就以“冬”為篇首。我國古代有按月用律之說,周時以夏歷的十一月為歲首,所以《禮記·月令篇》以黃鐘配十一月,大呂配十二月。這樣說來,“冬之音樂”可以算作標准的音樂了。

當然,冬天冰天雪地,未必是演奏音樂的理想時節。文中舉出俄國鋼琴家“盧平斯泰恩”(魯賓斯坦)訪美,因氣候嚴寒而拒絕演奏,盡管報酬頗豐。又當然,也有“不怕冷,只怕熱的音樂家”, “樂聖”貝多芬彈琴久了,手指就要發熱,因此他琴旁常放一盆冷水,手指彈到發熱就浸在水中降溫;但有一次水潑地漏到樓下住戶床上而起爭執,一怒之下立即遷走。這麼生動有趣的細節,各種貝多芬傳記中是否會寫到呢?作者認為貝多芬的“音樂也如夏日之可畏,不過在冬天聽來,倒是很足以使人增加暖氣的”。

《冬之音樂》中最吸引人的還是從“冬季”的角度對西洋古典音樂史的梳理:

生在冬季的大作曲家特別多,罕德爾、莫差特、貝多芬、索班(蕭邦)、門德爾松、百利渥慈(柏遼茲)、韋柏等古典和浪漫派大家,全是冬天誕生的。可是這些作曲家似乎並沒有冬天的性格,以冬為題材的音樂,很少聽到;也只因為藝術家們都偏好春花秋月,或者在感情上易於傷春悲秋,而忘記了冬天的風雪吧?據我所知的冬之音樂,有柴可夫斯基的第一交響樂《冬夢》,可惜不是成功之作,柴氏拿去請教盧平斯泰恩時,還大受盧氏的指摘。匈牙利鋼琴家兼指揮家契部爾卡(Alphons Czibulka)的小品《冬天的故事》,是一首受人歡迎的鋼琴曲,深情婉轉中帶有遲暮之感,使人想起莎士比亞晚年的傳奇劇《冬天的故事》。

作者陸續舉出英國作曲家勞利(Alec Rowley)《四季》中的《冬》、浪漫派作曲家舒曼“作品第六十七的青年集”中的“兩曲《冬日》”詳加分析,對前者“使人體會到溫暖的慰藉”和後者“寫冬季悲涼的情調”都大加贊賞。作者進一步指出“最為感人的冬之音樂,也許是歌曲之主舒柏特的歌集《冬遊》(Winterreise,通譯《冬之旅》)”,用相當篇幅對這部著名聲樂套曲的歌詞(德國浪漫主義詩人米勒的詩)逐首譯解,文筆舒緩,回腸蕩氣,最後總結道:“這二十四首歌曲有一貫的感傷情調,描寫出失意的流浪者,在冬天的旅程中對於春的憧憬。春天是會來的,然而流浪者最後的希望,已隨著樹上的殘葉,一同消滅了。”

唯一令人遺憾的是,此文未能提及維瓦爾第膾炙人口的《四季》中的《冬》,這應該是因為當時維瓦爾第還未進入中國(維瓦爾第一度被人遺忘,沉默兩百多年,直到1940年代以後才被重新發掘),作者尚不知之故,不必苛求。

錢萬選的《冬之音樂》獨樹一幟,但作者名字有點陌生,他是誰?原來是錢仁康(1914-2013)的筆名。錢是有名的音樂學家、音樂理論家,難怪。可惜讀到此文太晚,已無緣請教了。

方平詠斯特拉迪瓦裏琴

《隨風而去》,1947年10月上海星群出版公司初版

方平(1921-2008)這個名字,熟悉外國文學翻譯史的應該不會感到陌生。他是翻譯家邵洵美的女婿,譯過莎士比亞、白朗寧夫人、艾米莉·勃朗特等,還與人合譯薄伽丘的《十日談》。更應提到,他是第一個把莎劇作為舞台之本的莎士比亞翻譯家。但是,方平早期出版過新詩集《隨風而去》,恐怕就鮮為人知了。

《隨風而去》是方平唯一的新詩集,1947年10月由上海星群出版公司初版,列為詩創造社的“創造詩叢”之一,詩叢主編是著名詩人臧克家。這本詩集正文三十二頁,加上臧序兩頁,薄薄一小冊。全書分上下兩輯,總共才十一首詩,《隨風而去》《天窗》《有一天》《憤》等都是為時而作,有感而發,獨樹一幟,難怪臧克家在序中這樣評價:

方平的詩,需要一點忍耐去讀它,象對著一個深藏的人,不為他岸然的容貌所冷卻,你才可以終於從他那裏有所獲得。他的詩,並非單單叫人去咀味它本身的那苦澀,一行句子象一條幽深的曲徑,帶領著你向他感覺的高峰一步步爬去,寫它們的時候,他在精神的領域裏斬荊披棘,拾起又放下,他不肯在精華裏叫一點糟粕浮起,他是很憤世的,他新舊雜陳的布列起他的“諷刺”,那種字句的布列方式,甚至不大習慣於我們的眼睛。他是慣於作生命意義的思考的,他賦予這些以詩的形象……

然而,《隨風而去》中還有《廣東音樂》《搖籃曲》《交響音樂》《小提琴》等詩,都與音樂相關,後三首更與西方古典音樂直接相關,這在新詩集中很少見,只有青主的《詩琴響了》和我以前介紹過的劉榮恩的新詩集可以比擬,可見方平是中外音樂尤其是古典音樂的愛好者。他把廣東音樂喻為“只像輕夢扣著輕夢/夢裏的空虛,又照給你/說不盡顧影自憐的陶醉”,又把西洋交響樂喻為“是訴述星星與星星間,默契的心願——/是回溯光影潮汐,印上貝殼的花紋——/是禮贊縷縷花紋一丘一壑一宇宙”,均別具匠心。而我對下面這首《小提琴》感到意外之喜:

啊,到了你的手裏,放置的器皿

一旦到了你的手裏,於是第一次

我們張開了眼,翩翔著神思,

忽然進入,從未接近過的夢境。

雲端的天使,侍奉愛神的水仙,

淺淺銀河,漠漠太空,織女的顫泣,

一切都是奇妙異幻;然而一切

只是真實,來自琤琤的四根細弦。

Stradivarius——人世的寶貝,

假使沒有你獻出畢生的艱巨

為了要在流水一瞬裏給予

這樣巍峨,這樣雄辯的贊美,

象歌者對於自己吟唱的言語;

將被還原:瘖默的幾片木材。

這首詩其實是詠名貴的意大利Stradivari小提琴,詩末作者還有畫龍點睛的附注:

“史脫拉第凡利亞司”是最偉大的小提琴制造家所制的提琴,他生在十七世紀的意大利,名字便叫“史脫拉第凡利”。

Stradivari現通譯斯特拉迪瓦裏,是意大利北部克雷莫納的小提琴制作家族,其中最著名的制作師是安東尼奧·斯特拉迪瓦裏(1644-1737),也應即方平詠頌的這位。斯氏小提琴是小提琴世界中的瑰寶,幾個世紀以來,西方一代又一代傑出的小提琴演奏家都以擁有一把能奏出美妙無比樂音的斯特拉迪瓦裏琴而自豪。不過,他們大概都不會想到,在1947年的中國,就有詩人以一首熱情洋溢的詩贊美斯特拉迪瓦裏琴,這位詩人名叫方平。

劉榮恩的古典音樂詩

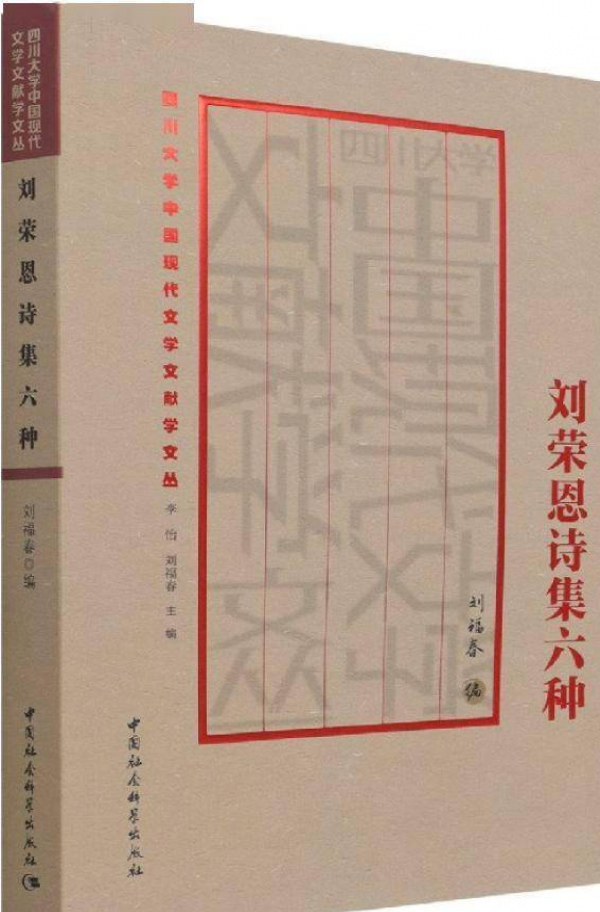

《劉榮恩詩集六種》,中國社會科學出版社2021年11月版

元旦得《劉榮恩詩集六種》 (劉福春編,中國社會科學出版社2021年11月版),劉榮恩的新詩創作與西方古典音樂的因緣得到了新的完整的呈現。

劉榮恩(1908-2001)多才多藝,寫新詩,搞翻譯,還畫畫,以新詩成就最大。他1948年赴英國前,在天津自費印了六種新詩集,每種僅印百冊。他的詩既不在報刊上發表,也不交出版社出版,全部自印,“給我性情相同的朋友們隨便看看,並不是出售” (劉榮恩1984年2月7日致劉福春函),這在中國新詩史上獨無僅有。六種新詩集中,最初的《劉榮恩詩集》和《十四行詩八十首》均無直接與西方古典音樂相關的詩,但已露出端倪,《憂鬱頌》 (《劉榮恩詩集》之一)裏有“我願意音樂,風,鳥,來濕我的眼睛”句,就可證明劉榮恩對音樂的喜愛。

此後的三種詩集中,劉榮恩對古典音樂的迷戀就充分展示了。1944年的《五十五首詩》中有《悲多芬:第九交響樂》《MOTO PERPETUO》《“維也娜森林故事”》三首,1945年的《詩二集》中也有《Nocturne in E Minor(Chopin,op.72)》《Franz Drdla: Souvenir》《星星》(寫法國《馬賽曲》)三首,同年的《詩三集》中更有《圓舞曲》《Tchaikowsky: Symphony No.4》《Sonata in F. Minor(“Appassionata”)》《莫紮脫某交響樂》四首。這樣,劉榮恩詠古典音樂的詩總共達十首之多,這在中國現代新詩人中首屈一指。

我以前已對劉榮恩的古典音樂詩作過評介 (參見拙作《劉榮恩:迷戀古典音樂的新詩人》,收入2014年8月天津百花文藝出版社初版《紙上交響》;《劉榮恩詠貝多芬》,刊2012年《書城》2月號),但仍有遺漏,理應再作補充。先看這首《MOTO RETPETUO》:

我長過樹葉,開過花,

現在我枯乾了:

風在身上吹過,

看我無意味的搖動。

冬已經白了頭發,

早晨已是黃昏;

蒼白的銀落日,

看我無意味的搖動。

單從詩句看,似與古典音樂無關,關鍵在詩題,詩題是意大利文,意為“無窮動”。在西方古典音樂中,這是一種器樂曲標題,該樂曲往往通篇都是快速而重複不已的音型,最有名的就是意大利著名小提琴家、作曲家帕格尼尼(N. Paganini)的音樂會快板《無窮動》,門德爾松、約翰·斯特勞斯等也都有這類作品。而劉榮恩顯然聽過這類“無窮動”作品,觸發靈感,借樹葉榮枯,四時代謝來暗中傳遞“無窮動”的時間、生命體驗,頗為別致。

另一首《“維也娜森林故事”》,當然是寫“圓舞曲之王”約翰·斯特勞斯的名作,全詩如下:

樂師,再演奏一次“維也娜森林故事”

維也娜的珠子,抓住了晨林中的幽靈。

管在樂譜裏,來喜悅異域人的心。

在中國咖啡館裏,“維也娜森林故事”

振起翅膀來,散著森林的聲音,

黃昏和靜時,講著無窮的故事。

去躲秋雨,要了茶,去聽“森林故事”,

不,不是樂譜的甜蜜,我知道了——

是你,不然森林故事是焦炭的叢林。

在劉榮恩所有的古典音樂詩中,這首詩最為寫實,寫作者在天津的某個咖啡館裏聆賞樂手演奏這首百聽不厭的圓舞曲時的感受和聯想。詩中強調“在中國的咖啡館裏”,可圈可點,一方面固然對應來自西方的“維也納森林故事”,另一方面恐也間接表達了對日本侵略、天津淪陷的小小反抗,正如他自己所說的:“這小小的一點聲音在這八年裏究竟是不是也為一般人哭了一場。” (1946年11月16日致魏彧《書簡》)