5月

17

2022

《貝多芬與盲女》,弗裏德裏希·伯登米勒(1845-1913)作

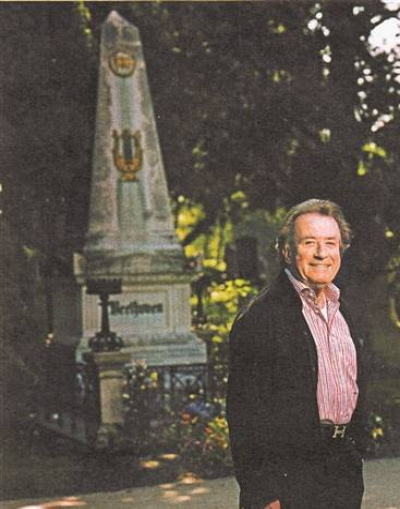

魯道夫·布赫賓德在維也納中央公墓貝多芬墓前

《我的貝多芬——與大師相伴的生活》

電影《魂斷藍橋》再現了樂手相繼息滅蠟燭的場景

《天堂城堡中的音樂——巴赫傳》 約翰·艾略特·加德納

貝多芬《月光奏鳴曲》手稿

◎王紀宴

“在上星期北京交響樂團公眾號介紹2022新音樂季開幕音樂會的文章中,關於下半場演奏的作品,有這樣的表達:“音樂會的下半場,當今國際樂壇最受矚目的青年指揮家之一的黃屹將執棒北京交響樂團,為觀眾奉獻貝多芬C小調第五交響曲。”正當我為這種不加書名號的規範行文而心生贊賞時,接踵而至的下一段開頭卻是“貝多芬的《第五交響曲》在他的全部交響曲創作中是最有代表性的一部……”事實證明,這篇文字對於貝多芬的第五交響曲是否需要加書名號是不確定的。”

標點符號的糾纏

國家大劇院公眾號在這方面的做法一以貫之,即協奏曲、交響曲一律加書名號,如“在兩天的國家大劇院建院十四周年音樂會上,樂團將在音樂總監呂嘉指揮下,攜手饒灝為觀眾先後帶來肖邦《E小調第一鋼琴協奏曲》和鋼琴協奏曲《黃河》。兩場音樂會的下半場,呂嘉將指揮樂團演繹德沃夏克《第九交響曲‘自新世界’》”。

在音樂曲名的文字書寫方面,我們的樂團、演出機構和媒體一直存在著各自為政的情況,而且這種情況也很難指望在短時間內能夠有所改變。難以實現統一化和規範化的原因之一,也在於大家並不太在意,覺得都是些無關緊要的小事。而如果對比一下交響音樂的發源地歐洲各種文字的表達習慣,發現其實規範化是可以通過參照而實現的。

即以貝多芬第五交響曲為例,無論創作這部交響曲傑作的貝多芬所用的母語德語,還是在出版物、節目單和音響制品中使用得更為廣泛的英語,都不加書名號。原因在於,當一部交響曲或協奏曲、組曲、奏鳴曲等僅僅是以調性和序號作為曲名的標識時,雖然是指向某一部特定作品,即某作曲家所作的基於某個調性的在同類作品中排序為第幾的樂曲,但並不適於書名號所具有的功能,即標明書名、篇名、報刊名、文件名以及為某部藝術作品所獨有的冠名。也就是說,它是某一類作品中的一部或一首,用調性和序號,很多時候還有作曲家本人或後人為作曲家所有作品進行的統一作品編號來作為標識即可,最常見的是由opus縮寫的op.或以做編號工作的人的姓名首字母標識,如為莫紮特作品編號的克歇爾的K或KV。

如果一部交響曲是有標題的,如德沃夏克第九交響曲的“自新世界”,在整個曲名被冠以書名號的情況下,真正應該享有“書名號待遇”的標題就不得不另想辦法加以解決,正如國家大劇院公眾號所作的,將標題置於引號中。這種做法未必不可取,因為,在英文、德文等歐洲語言中,標題就是在引號中。但在中文的行文中,引號所起的作用還有另外一種,即引發某種質疑或懷疑,具體到“自新世界”,也就成了“什麼自新世界?”或“自假新世界”。事實上,質疑並非不存在,新世界,還是非新世界,還確實是一個問題。德沃夏克這部交響曲名作的標題,至今更多中國聽眾熟悉和習慣的譯法並非“自新世界”,而是“自新大陸”,盡管前者無疑是更貼近原文“From the New World”的直譯。原因在於,這部交響曲是德沃夏克這位來自“舊世界”的捷克作曲家在紐約創作的,表達了對作為“新世界”的美洲留下的印象和感受,而在我們接受這部交響曲的語境中,“新世界”就成為了“新大陸”。

按照《第九交響曲“自新世界”》的寫法,鋼琴協奏曲《黃河》也就應該寫為鋼琴協奏曲“黃河”,而很少有音樂會的節目單這樣寫。解決的方法是同樣的,那就是借鑒交響曲發源地的做法,將標題之外的曲名內容不加書名號直接置於行文中。

篡改 偽造 引申

非常難得的是,貝多芬第五交響曲那個似乎永遠如影相隨的“標題”——“命運”——居然沒有出現在上述北京交響樂團的表述中。難道是近年來音樂學研究尤其是貝多芬研究領域對這部交響曲標題問題的澄清在此有所體現?這樣認為同樣未免過於樂觀,因為,這篇文字第三段的小標題是“演繹經典,扣響命運之門”。也就是說,“命運”這個已經被越來越多的學者和音樂家認定為偽標題的“標題”,正如人們熟悉的那句關於正義的名言所說的,它可以遲到,但永遠不缺席。

貝多芬第五交響曲作為“命運交響曲”以及關於這部交響曲表現的是“與命運搏鬥”“扼住命運咽喉”的觀念在世界各地都有著極深的影響。但事實卻是貝多芬並未在這部交響曲的總譜上寫下“命運”或與之相關的文字,他的所有書信和談話錄中也從未提及這部交響曲與“命運”有任何關聯。

那麼,“命運”為何成為了這部交響曲的標題?曾擔任貝多芬的助理、料理各種演出和出版事務的安東·申德勒在貝多芬逝世後著有《我所認識的貝多芬》一書,書中寫到,貝多芬有一天指著他的C小調交響曲總譜第一樂章的開頭題說:“命運就是這樣敲門的!”

這位申德勒在貝多芬研究領域以破壞文獻和篡改者著稱的名聲不佳,貝多芬留下的約400本談話簿(貝多芬晚年耳聾加劇,與人交談時需要對方將談話內容寫下來)被他親手毀掉了近260本,而在剩餘的不到150本中,他又塞入了很多由他自己偽造的內容。後世從事犯罪學研究的專家通過筆跡鑒定而確認了申德勒這種匪夷所思的糟糕行為。這也提醒人們對這位曾以貝多芬代言人和權威詮釋者自居的人所記述的貝多芬言行需要進行謹慎甄別。而關於第五交響曲的開頭動機,貝多芬的學生卡爾·車爾尼提供的是截然不同的說法,他說貝多芬的靈感來自他某天早晨聽到的金翅雀的鳴叫,也就是說,根本沒有什麼“命運的敲門”!

在古典音樂世界,從古至今,存在著一個勢力龐大的“標題党”,它與“標題音樂”有密切關系,但又常常不相乾,因為古典音樂“標題党”所熱衷的,與其今日的後裔如出一轍,那就是以莫須有的偽標題吸引眼球,雖然,很多時候這樣做確實是出於善意,甚至要承認,他們的這種做法在促使音樂作品受到更廣泛關注和激發聽者想象和感情方面功勞卓著。有很多根本沒有標題的作品,也就是不需要加書名號的交響曲、奏鳴曲被加上了標題,有了書名號或引號中的內容,而且這些標題即使被證明是偽標題也再難刪除,永遠與作品同在。

最著名的例子之一是貝多芬的《月光奏鳴曲》。如果按照貝多芬的樂譜,這部鋼琴奏鳴曲應標記為“第14鋼琴奏鳴曲,升C小調,Op.27 Nr.2”(作品27號,第2部),然而在世界各地的音樂廳和藝術中心演出節目單或像DG這樣主流唱片公司的唱片或DVD封面上,我們都能看到作為標題的“月光”。在百度百科中,乾脆直接寫為“升C小調第十四鋼琴奏鳴曲,又名‘月光奏鳴曲’和‘月光曲’”。

圍繞這部奏鳴曲的傳說廣為人知,在貝多芬辭世17年後出生的弗裏德裏希·伯登米勒還根據這一傳說創作了一幅被認為是“刻奇”(Kitsch,缺乏藝術價值、品位庸俗的煽情作品)風格的畫作《貝多芬與盲女》。這幅畫作也出現在貝多芬鋼琴音樂的當代演奏權威之一魯道夫·布赫賓德的《我的貝多芬——與大師相伴的生活》一書中,但布赫賓德明確告訴讀者,“月光”這一標題絕非來自貝多芬本人,“讓這部作品與‘月光’之名從此密不可分的,是浪漫主義詩人路德維希·萊爾斯塔布與威廉·馮·倫茨將在灑滿月光的湖面上泛舟作為第一樂章意境的比喻。”而根據這種意境以及虛構的傳說所作的繪畫,縱然是十足的“刻奇”之作,卻讓人不得不面對這樣一個事實,那就是不登嚴肅音樂家和研究者之大雅之堂的它們卻讓這部《月光奏鳴曲》的第一樂章成為知名度極高的“流行音樂”,“使這部奏鳴曲在漫長的時空中,成為古典主義永恒的熱門作品”。

“標題党”也有功勞

古典音樂的“標題党”們施展才華留下永久“標題”的作品不計勝數,包括被譽為“交響樂之父”的維也納古典樂派三位作曲大師中最年長者海頓的一百多部交響曲。其中創作於1772年的升F小調第45交響曲的“標題”《告別》就是一個典型。這個“標題”確實很像是作曲家自己加上的,因為它高度契合音樂——准確地說,最後樂章的尾聲——從演出形式到音樂本身所傳遞的感情。一直到第四樂章,一切好像都是在照慣例進行,看不出有什麼要告別的跡象。但突然間,音樂從急板速度轉為徐緩的柔板,一個傷感的旋律由不同樂器演奏,演奏的音樂家不斷減少,直到最後小提琴的孤獨吟唱留下嫋嫋餘音。

這部交響曲真的是表現“告別”場景和依依惜別之情嗎?否則為何采取了這樣一種獨特的結尾。對此後世找不到任何可靠的解釋,只有傳說。其中一種是:海頓和他擔任樂長的樂隊即將被主人埃斯特哈齊親王解雇,在當時樂師與仆從等級相同的情況下,樂師們既沒有資格,也沒有機會在高貴的主人面前為自己爭取權益。樂長海頓決定通過音樂來婉轉表達大家夥的心聲。在最後樂章的尾聲中,樂師們演奏完自己的聲部後即熄滅面前譜架上的蠟燭,黯然離去,先是圓號,之後依次是雙簧管、大管、弦樂。當台上只剩下兩把小提琴時,淒美的琴聲格外感人。誰能不被這肺腑之音所打動?埃斯特哈齊親王從此打消了解雇樂師的念頭。

電影《魂斷藍橋》再現了這一情景:心心相印的男女主人公在跳舞,夜深了,最後的舞曲《一路平安》響起,音樂越來越輕柔、深情,樂師相繼演奏完自己的聲部,熄滅蠟燭,離座而去……

2009年適逢海頓逝世200周年,丹尼爾·巴倫博伊姆與維也納愛樂樂團在這一年的新年音樂會上以堪稱完美的方式將海頓第45交響曲的第四樂章的《告別》標題進行了演繹,給維也納金色大廳的聽眾以及通過電視直播觀看該場音樂會的全世界觀眾留下了深刻印象。當不斷有樂隊隊員結束自己的演奏、拎著樂器離開舞台時,巴倫博伊姆流露出吃驚和不解的神情,但又無計可施,只得“硬著頭皮”指揮下去。正當他清點舞台上還有多少位演奏家還在演奏時,又有人起身離開。他無奈地揮了一下手,那意思是“算啦!走就走吧”。當最後只剩下第一和第二小提琴兩位在台上演奏時,他離開指揮台,走到年輕的第二小提琴身旁,用手摸著小提琴家的頭發,臉上堆滿既感激又討好的笑容,那意思是:“你真是好孩子!你不像他們那些人……”但兩位演奏家也都很快站起來走了!指揮家手拿指揮棒,滿臉悲戚地望著空空蕩蕩的舞台。這樣富有戲劇感的一幕,前輩“標題党”功不可沒。

當然,古典音樂中還有眾多不需勞煩“標題党”就“自帶標題”的作品,既有柏遼茲的《幻想交響曲》這樣沒有序號、直接以標題為曲名的交響曲,又有交響詩《紅旗頌》和鋼琴協奏曲《黃河》,在這樣的作品中,無論整部作品的總標題,還是各樂章的標題,以及樂曲解說文字,都對聆聽和理解音樂、激發愛國情懷有著至關重要的意義。

英國指揮家約翰·艾略特·加德納在《天堂城堡中的音樂——巴赫傳》的序言中指出:“一涉及詞語,人們的注意力就會偏離形式,而投向意義和解讀。”問題是,標題音樂與很多由“標題党”加上標題的音樂作品不同,前者的標題是指向特定意義的,而標題作為詞語,能夠提示、引領和界定意義的解讀。

最典型的例證之一是斯美塔那的交響詩套曲《我的祖國》,尤其是膾炙人口的第二首《沃爾塔瓦河》,知曉其標題,領會作曲家本人寫下的文字中所洋溢的與他的音樂渾然一體的盎然詩意和對祖國壯麗山川的贊美,會讓音樂體驗產生本質性的變化和升華:“在波希米亞森林深處,湧出兩股清泉:一股溫暖而滔滔不絕,另一股清涼而平緩安靜,它們是沃爾塔瓦河的兩個源頭。兩條溪水匯合一處,淙淙作響,熠熠閃光。經過波希米亞峽穀,它變成寬闊大河。穿過茂密樹林,狩獵號角在遠處吹響。它穿過綠草如茵的田野牧場,兩岸傳來鄉村婚禮的舞曲歌唱……河水壯麗開闊地流向布拉格,流經古老名城維謝赫拉德……”

——在這樣的音樂中,作為詞語的標題和解說文字,未必讓聽者的注意力偏離形式,在敏感的、注意力集中的聽眾心中,詞語甚至可以加強對形式的注意,比如樂曲開頭以兩支長笛交織的旋律所對應的從波希米亞森林深處湧出的兩股清泉。